Mad Pilgrimage of the Flesh (Folle pellegrinaggio della carne) il sottotitolo della biografia di John Lahr di Tennessee Williams fonde abilmente follia, ricerca spirituale e sessualità in una insolubile formulazione. Il tono della frase stessa – che proviene dall’esordio di un diario del 1937 – con un pizzico di quella che oggi potrebbe sembrare un’eloquenza consapevolmente troppo matura e con il suo sfuggente miscuglio di ironica volgarità e di sincero romanticismo, insinua da subito una voce come proveniente da un passato più remoto di quanto potrebbe sembrare possibile a coloro di noi che vissero nell’epoca di Tennessee Williams.

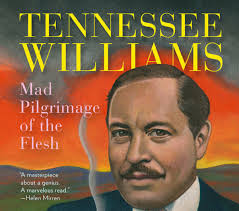

La copertina del libro di John Lahr

La voce di Williams domina il racconto riccamente dettagliato e sempre coinvolgente di Lahr: una voce di sfacciata sincerità, con innesti spesso spassosi e un senso della musicalità che non viene mai meno. Le sue tracce sono sparse diffusamente, nei diari, nelle lettere, nei ricordi autobiografici, nelle prefazioni, negli articoli di giornale e nelle interviste, nei suoi testi teatrali, nelle poesie, nei racconti e nelle sceneggiature in cui Williams non ha mai smesso di esplorare nuove strutture con cui dare forma e significato alla sua vita anche quando questa sembrava dissolversi. Qualunque fosse la sua situazione non smise mai di ribaltare sé stesso, dando vita a voci che davano vita a ciò che scopriva dentro di sé. Il dialogo continuò fino all’estremo e quasi definitivo limite in cui si trasformò in un teatro da camera in cui risuonava l’isolamento.

Fu un isolamento messo in scena, comunque, e così il libro di Lahr ha più la qualità di un’epica picaresca che di un semplice ritratto. Esso è la cronaca irresistibile del teatro americano di metà secolo e dell’universo dei media in cui quel teatro giocava ancora un ruolo importante. Le sue pagine sono piene di una moltitudine di altre voci che avvalorano o contraddicono la testimonianza di Tennessee – tra queste quelle di Gore Vidal, Elia Kazan, Anna Magnani, della sfortunata Diana Barrymore e della, in qualche modo fantastica, Maria St. Just, la cui cattiva gestione dei diritti letterari di Williams rappresenta la bizzarra coda della vicenda – nel loro insieme un iperarticolato e spesso iperbolico gruppo di persone.

Williams fu per anni una presenza inevitabile al centro della cultura americana, dai primi trionfi de Lo zoo di vetro (1944) e di Un tram che si chiama desiderio (1947) fino al notevole fallimento delle due successive produzioni di Broadway, Il treno del latte non si ferma più qui nel 1963 e nel 1964. Fu una cultura che Williams aiutò a formare mettendosi in evidenza al centro di essa. Imprescindibile come egli fu, in molti sarebbero stati fin troppo felici di ignorarlo se avessero potuto plausibilmente negare la potenza del suo lavoro. Andare indietro alle prime critiche dei suoi successi degli anni ’50 vuol dire trovare sempre maggiori segnali di riluttante accettazione e di approvazione a denti stretti, se non di vero e proprio vilipendio, e passando in rassegna le reazioni critiche al momento in cui la sua carriera a Broadway finalmente cessò, non risulta difficile trovare una certa gioia nel dedicarsi alla derisione (un critico di ‘Life’, per esempio, scrisse: «Altri drammaturghi hanno progredito; Williams ha subito una regressione infantile»).

L’omofobia inconsapevole (la parola non era stata ancora coniata) fu una componente ampia ma non esclusiva di questo disgusto. Williams aveva fin dall’inizio l’aura di interpretare i segnali sconvenienti dell’intimità più attentamente protetta dell’America. Parlava come un outsider, una spia che conosceva i segreti di tutti. La sua prima maggiore opportunità teatrale, la produzione del 1940 di Battle of Angels con Miriam Hopkins, fu interrotta dopo l’esordio a Boston di fronte a reazioni come questa del ‘Globe’: «La commedia dà al pubblico la sensazione di essere stato sommerso dal fango».

Anche quando le sue opere furono dei trionfi, non avrebbero potuto essere più agli antipodi delle trionfalistiche aspirazioni del dopo guerra della nazione. Se parlavano per qualcuno, lo facevano per gli emarginati, i falliti, gli autodistruttivi, i segregati deliranti, i tossicodipendenti clandestini, le vittime designate, i feriti, i folli e gli indegnamente bisognosi – «la piccola folla, senza aiuto, senza voce, di creature simili a pecore che sembra io incontri nel mondo», come disse all’inizio della sua carriera. Potrebbe essere confortevole attribuire la sovversività dei suoi testi alle nevrosi dello scrittore, pensare a Williams come al genio malato che esprime essenzialmente il suo stesso isolamento. Ma la grande popolarità dei suoi testi disse il contrario; chiaramente qualche messaggio universale stava passando.